在大禹陵碑左前甬道南側(cè)�,有平屋二進(jìn)各三間����,坐東朝西��,謂之“禹祠”���。歷史上禹祠幾經(jīng)興廢,現(xiàn)有禹祠部分為1986年新建于原大禹寺遺址部分地面�。禹祠是禹的第六代子孫無余所建。后來作為供奉�、祭祀大禹及其后代的宗祠。

1986年

新建禹祠

現(xiàn)大禹陵

禹祠

第一進(jìn)

姒氏世譜

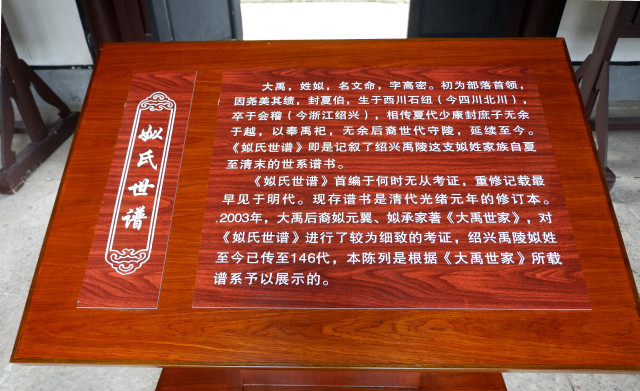

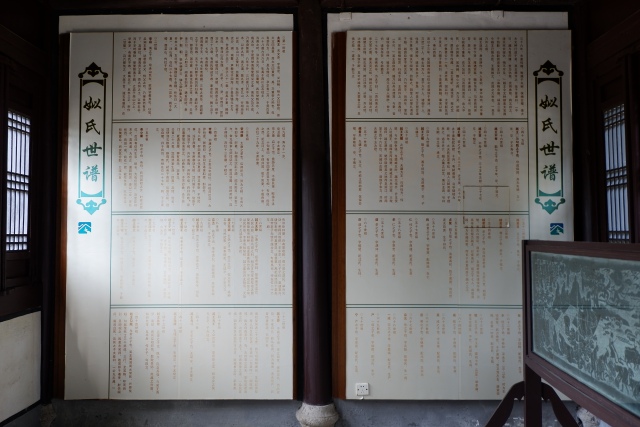

大禹姓姒�,名文命,字高密���。相傳夏代少康封庶子無余于越���,以奉禹祀,無余后裔世代守陵�����,延續(xù)至今��。建祠定居成“禹陵村”��,故被譽(yù)為“中國第一守陵村”。禹祠內(nèi)第一進(jìn)中的《姒氏世譜》即是記敘了紹興禹陵這支姒姓家族自夏至清末的世系譜書�。

禹祠中的《姒氏世譜》首編于何時(shí)無從考證,重修記載最早見于明代?�,F(xiàn)存譜書是清代光緒元年的修訂本��。2003年�,大禹后裔姒元翼、姒承家著《大禹世家》���,對《姒氏世譜》進(jìn)行了較為細(xì)致的考證����,紹興禹陵姒姓至今已傳至146代�。

4000多年來,這個(gè)家族一直以“活化石”的姿態(tài)頑強(qiáng)地守護(hù)著大禹����,并把這一承諾化為一種精神,融入姒族人的血液中��,成為姒姓人獨(dú)特的人格魅力����。

第二進(jìn)

大 禹 像

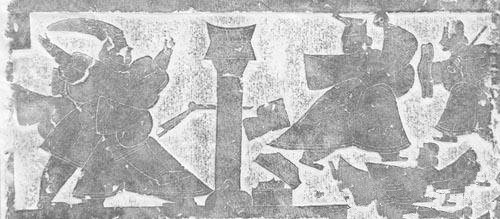

禹祠內(nèi)的大禹塑像是根據(jù)山東嘉祥縣出土的漢武氏墓群石刻《大禹治水》所塑造。

大禹像頭戴斗笠�,右手持短柄插臿形工具,此是根據(jù)《論語.?泰伯》孔子對他“卑宮室而盡力乎溝洫”的評價(jià)而來�。可以看到畫面上的大禹有短髭���,身向右�����,但面朝左�。頭上所戴之冠呈三角形�����,似半笠狀���。有人考證����,大禹所戴之冠即《禮記?郊特牲》所說的“毋追”����。如同商代的“章甫”�����,是夏代服制的特征�。

在禹祠第二進(jìn)門側(cè)�����,有一塊《禹穴辨碑》�����。該碑為清康熙會(huì)稽知縣昝霨林書���。昝霨林在此碑中表述了他所理解的“禹穴”�。

自司馬遷“年二十�����,南游江淮�����,上會(huì)稽�,探禹穴”以來���,禹穴的含義���、禹穴所在地���,多有爭議。

其一意為禹葬身之處����。另有一解釋為禹藏”金簡玉字“之處。唐寶歷中�,鄭魴于宛委山書”禹穴“二字,元稹銘而鄭魴序之�����。鄭魴序云:“禹探神穴����,得開之符而成厥水功?���!币庵^禹在此得黃帝水經(jīng)�,按而行之����,才使治水成功。唐賀知章《龍瑞宮記》亦云:“黃帝藏書��,磐石蓋門�����,封宛委穴���。禹至開�����,得書治水����,封禹穴����。”均以為上述所云之禹穴,乃禹藏書之處���,而非禹葬身之所�����。而禹祠內(nèi)昝霨林所書正意如此���。

內(nèi)院

禹 井

禹祠內(nèi)有一古井�����,謂之“禹井”���?�!端?jīng)注》中有載:“(會(huì)稽)山東有湮井��,去廟七里�,深不見底����,謂之禹井,云東游者多探其穴也。宋王十朋《會(huì)稽三賦》卷三:“今禹寺后有禹井����,謂禹穿鑿,故名�����?����!?/span>

南宋嘉泰《會(huì)稽志》云:“禹井在縣(會(huì)稽)東南會(huì)稽山 �。”

《吳越春秋》徐天祜注引《地理志》曰:“會(huì)稽山上有禹井�����,相傳下有群鳥耘田也�。”

《越絕書?記地傳》“祀白馬禹井�����。井者��,法也。以為禹葬以法度�����,不煩人眾��?����!边@里提到的“禹井”����,就是我們在《中國法制史》中常常引用的《左傳》昭公六年:“夏有亂政�����,而作禹刑”���。

“群鳥耕田”說

《史記·夏本紀(jì)·集解》引《地理志》曰:“會(huì)稽山上有禹井�、禹祠���,相傳以下有群鳥耘田者也�����?!?“鳥田”相傳為天報(bào)禹之功而有此田?!秴窃酱呵铩肪砹骸坝肀乐螅娙鸩⑷?���。天美禹德,而勞其功���,使百鳥還為民田����,大小有差���,進(jìn)退有行���,一盛一衰,往來有常����?��!?/span>

大禹陵景區(qū) 裘航 文 圖